今回は「日本語特許を読む」シリーズと題して、「光触媒性二酸化チタン微粒子」についての特許明細書をどのように読むのか、自分なりの思考プロセスについてまとめてみたい。

光触媒とは?

そもそも、「光触媒」という言葉を聞き慣れない方も多いと思うので、分からない場合はとりあえずググってみて、ウィキペディアがヒットすればそれを読んでみる、という方法がオススメだ。

ウィキペディアを参照してみると、

光触媒(ひかりしょくばい、英: photocatalyst)は、光を照射することにより触媒作用を示す物質の総称である。

とある。

「触媒」と聞いて、恐らく多くの方がイメージするのは、中学校(小学校?)の理科の実験で行った、「二酸化マンガンを使って過酸化水素水から酸素を発生させる」行為ではないだろうか。

この化学反応では、二酸化マンガンが「触媒」として機能している。ちなみに触媒とは、「熱力学的にみて化学反応の進行が可能である物質系に、比較的少量を添加して反応を促進させ、あるいはいくつかの可能な反応のうちで特定のものを選択的に進行させる物質」と定義されている(理化学辞典第5版・電子版)。

学校で習った定義では、触媒=「それ自身は反応しないが、その存在により化学反応を促進する物質」というようなものだった。

つまり、今回取り扱う「光触媒」とは、触媒作用の1形態である、と考えると分かりやすい。

光触媒の具体的な効果

引き続きウィキペディアを見ていこう。

代表的な光触媒活性物質として、酸化チタン (TiO2) が知られている。

とのことだ。今回取り扱う特許の題名にも「二酸化チタン」が確かに含まれている。

<性質>

酸化チタン光触媒は紫外光を吸収したとき、大きく分けて2つの機能を発現する。①強い酸化還元作用:酸化チタンの価電子帯の電子が紫外光で伝導帯に励起されると、その電子は比較的還元力の強いものとなる。他方、非常に酸化力の強い正孔も生成される。従って、酸化チタンに適切な助触媒を組み合わせれば、水を酸素と水素イオンに酸化、また同時に水を水素と水酸化物イオンに還元するほどの酸化還元能を示す。つまり、水を酸素と水素に分解できる。(以下略)

②超親水作用:超親水性を示す作用は、ガラスの防曇加工技術として既に応用されている。自動車のバックミラーや道路のミラー等を酸化チタンでコーティングしておけば、水がはねついても表面で水滴とはならず、そのまま流れ落ちる。そのため雨天時の視認性が大幅に向上する。また油性の汚れ[注 2]が全く定着せず、雨などで定期的にこのような水が流れることにより、表面が洗浄され、いわゆるセルフクリーニング作用をもつ。このセルフクリーニング作用は、既にビル外壁やテントシートおよび住宅用窓ガラスや視線誘導標などへ応用されている。

ウィキペディアでは以下、酸化チタンの光触媒がどのような効果を持ち、どのような分野で使われているのか、ということがかかれてある。まずは「強い酸化還元」とあるが、ここで分かりやすい説明は「水を酸素と水素に分解できる」という説明であろう。

酸化と還元について補足

ここで、酸化と還元という言葉が出てきた。念のため、これらの言葉の定義についてもここでまとめておきたい(なお、酸化還元は化学でいうと「理論化学」の分野で出てくる基本的事項だ)。

中学校で習う酸化と還元の定義は、「O(酸素)を得る=酸化」であり、「Oを失う=還元」であった。しかし、高等科学では、これらの定義はもう少し複雑(多様)である。

以下に、酸化と還元についての様々な例を示す。

| 酸素 | 水素 | 電子 | 酸化数 | |

| 酸化 | 得る | 失う | 失う | 増える |

| 還元 | 失う | 得る | 得る | 減る |

参考:酸化・還元の定義

ここではあまり詳述はしないが、酸化還元の定義には、酸素の授受以外にも、水素や電子の授受、あるいは酸化数の変化、という観点も含まれる、ということである。これらは特に、化学反応式を書くと理解しやすい。

以下は、二酸化チタン光触媒での化学反応式である。これらの式を見ると、酸素・水素の授受や電子の授受、そして酸化数の増減を分かりやすく確認することができる。

TiO2+hν→e-+h+①

e-+O2→・O2- ②

h++H2O→・OH+H+ ③

(参考資料:http://www.ed.tus.ac.jp/~kaken/studies/03/03_tue.pdf)

※ここで、hνは光エネルギー、「・」はラジカル、h+は価電子帯の正孔を表す

これらの式を見ると、TiO2(二酸化チタン)に光が当たって電子が放出される一方、その電子が酸素と反応し、またh+と水が反応してヒドロキシラジカルとプロトンが生成することが分かる。これらが酸化還元の反応の具体的な例である。

価電子帯の正孔とは?

それでは、この式で出てきた「価電子帯の正孔」とは何だろうか。実は、この話は半導体が絡んでくる。

とりあえず、分からない言葉が出てきたら、先程同様にググってウィキペディアを参照してみよう。

絶縁体や半導体において、価電子によって満たされたエネルギーバンドのこと(中略)。金属では価電子を含むバンドに空き準位がある(バンド中にフェルミ準位がある)ため、価電子がそのまま伝導電子(自由電子)となる。これに対し、半導体や絶縁体においては通常、価電子にバンドギャップを超えるエネルギーを与えて価電子帯から伝導帯へ励起することで、初めて伝導電子を得られる。

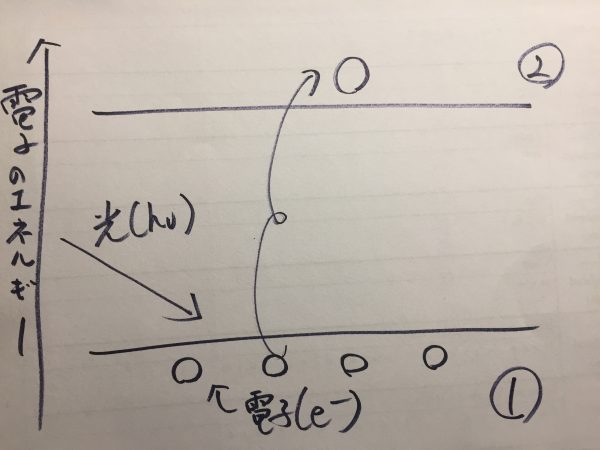

この説明を読んでも専門用語が続くため、あまりイメージが分からないかもしれない。そこで、以下のような図を描いてみる。

この図で、下に描いた○は電子(e-)である。

電子は、原子を構成する要素の1つであることは、中学校で勉強をして覚えている方も多いのではないかと思う。その電子にエネルギーが加わると、上の式にあったように、電子が酸素と反応する(電子が酸素を還元する)②の式の反応が起こるようになる。

ただ、普段の状態では電子はそこまで活発な状態ではない。

これは、上の図では①の位置に示した位置に電子がある状態である。この①を価電子帯と呼ぶ(先程の式に出てきた①~③の数字とは関係ないので、ご注意頂きたい)。

そこで、光触媒で電子が反応できるだけのエネルギーを持つようにするには、②の伝導体と呼ばれるエリアに電子を持っていく必要がある。この伝導体に電子が移動すれば、電子のエネルギーが高くなり、酸素を還元するだけの力が持てるようになる、と言うわけだ。

ところで、この価電子帯と伝導体の間にあるエリアは、禁則帯(またはバンドギャップ)と呼ばれており、このエリアに電子は存在することができない。例えて言うなら、1階から10回まで、途中の階をノンストップで移動するエレベーターのようなものだろうか。普通のエレベーターのように、電子に少しずつエネルギーを与えて2階、3階…と移動させていければ話は早いのだが、このバンドギャップが存在することで、一度に大きなエネルギーを与えないと伝導体に電子を移動させることができない、ということなのだ。

なお、この価電子帯、伝導体、バンドギャップというのは、半導体の基本的な原理説明でも用いられるものなので、半導体に興味のある方は、それらについてまとめられたサイトや本を読んで頂きたい。

参考:半導体についての基礎知識

さて、そういうわけで、価電子帯に存在する電子を伝導体に移動させる(これを励起という)には、とても強力なエネルギーが必要なのだが、光触媒では、その名前の通り、まさに「光(厳密には紫外線)」を使って、電子を励起させる方法が採られている。

上の図に描いたように、電子に紫外線を当てることで、紫外線のエネルギーが電子を価電子帯から伝導帯に一気に上げることができる、と言うわけである。

やや前置きがながくなってしまったが、光触媒が何なのか、どういう原理で機能しているのか、ということが、以上の説明でいくらかはお分かり頂けたと思う。

では続いて、いよいよ今回の特許の中身を見ていきたい。

今回取り扱う特許の情報は以下の通りである。

特許番号:JPA_2006150345

出願人:東陶機器株式会社

発明の名称:光触媒性二酸化チタン微粒子

まずは要約部分を見てみる

特許を読む場合に大事なのは、「この特許が主張する新規性はどこにあるのか、それにはどんな原理が使われているのか」ということを把握することである。言い換えれば「特許の総論」をラフでもいいから掴む、ということが大事だ。

特許明細書を何件も読んでいくと分かるようになるが、明細書の中身は大きく分けて総論と各論の2つに分かれる。総論とは「この特許の一番大事な部分」であり、各論とは「もっと個別具体的な部分についての説明」と言っても良い。

特許翻訳であれば、通常は特許を最初から最後まで翻訳するため、総論と各論の両方を理解できる必要はもちろんあるのだが、例えば類似特許を探す場合、先行技術についての特許を調べる場合は、各論の隅々まで読んでいる時間が取れないことも多い。

そういう場合は、「総論をザックリつかみ取る」というスタンスで特許明細書を読むのが合理的な対策と言える。

そういうわけで、今回の特許でも主に取り扱うのは「総論」の部分とする。

特許明細書の「総論」で一番最初に出てくるのは、日本語明細書の場合は「課題」と「解決手段」である。この特許で該当箇所を見てみると、

【課題】 中性の水系溶媒への分散性に優れ、かつ広範囲のpH領域においても安定な分散性を有する表面改質二酸化チタン微粒子とその分散液、およびその製造方法を提供する。

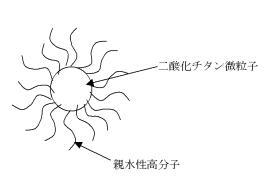

【解決手段】 二酸化チタンと、親水性高分子のアミンを化学的に修飾することにより、中性付近はもとより幅広いpH領域の水系溶媒への分散性と安定性に優れた、表面改質二酸化チタン微粒子とその分散液を得る。また、本発明の表面改質二酸化チタン微粒子の製造方法は、2~200nmの二酸化チタン粒子分散液と水溶性高分子溶液を混合し、80~220℃の加熱により両者を共有結合させた後、未結合水溶性高分子を除去して、表面改質二酸化チタン微粒子を精製することを特徴とする。

また、同じ箇所に付属している図は以下のようなものである。

「解決手段」の欄にも書かれているが、「二酸化チタンとアミンを化学修飾」することにより、図のように、二酸化チタンにひげが生えたような構造の物質が作られるようだ。

「親水性」高分子と書かれているので、どうやらアミンの親水性(=水との親和性が高い)を生かして、水に溶けやすいように二酸化チタンの性質を変える、と考えることができる。

(親水性、そしてその対義語の疎水性についても、必要に応じてGoogleを活用して調査をして頂きたい)

とは言っても、この部分だけを見て発明の概要や原理を理解できるのは、簡単なことではない。そこで続いて、具体的な背景技術(=従来技術の問題点)の説明や、この発明の新規性について説明されている箇所が明細書本文の中にあるので、続いてはそこを読んでいくことにする。

背景技術/発明が解決しようとする課題を読む

日本語明細書の場合、「背景技術」「発明が解決しようとする課題」という小項目が存在するので、それらの欄を以下で読んでいくことにしよう。

【技術分野】

【0001】

本発明は、親水性のカチオンポリマーにより表面改質された分散性光触媒ナノ粒子、その分散液、およびその製造方法に関する。

この箇所は、先程の要約部分と同じことを述べているので特に問題はないだろう。

【背景技術】

【0002】

強い光活性分解能を有する二酸化チタンを利用して、医学・医療分野への応用検討がなされている。その中の一つに、治療法への応用として二酸化チタンを用いた癌治療の試みがなされている(例えば、特許文献1、特許文献2、非特許文献1参照)。これは、標的とするガン細胞に二酸化チタンを担持した金などの金属粒子を撃ち込んで取り込ませた後、紫外線等の光を照射してガン細胞を死滅させようとするものである。二酸化チタンは、大気中や溶液中でも化学的に極めて安定な物質であり、かつ(遮光された)動物体内では毒性もなく安全なことが知られている。また光によって化学反応スイッチのON・OFFや、反応領域および反応の強弱を制御できるため、部位特異的な制御機構による治療法の確立に有用であると考えられる。

どうやらこの特許が関係するのは、医療分野のようだ。二酸化チタン自体は金属化学の分野だが、その応用例としては医療分野にもまたがる、ということのようである。

ここで、「紫外線等の光を照射して」という記述に注目したい。これは恐らく、二酸化チタンの光触媒作用そのものを利用している、と考えることができる。詳しい作用機序はこの説明を見るだけでは分からないが、例えば、体内に送達させた二酸化チタンに紫外線を当てることで光触媒作用が働き、電子が励起し、そのエネルギーを使って癌細胞に働きかける、というような方法を利用している、と考えることはできる。

【0003】

従来、二酸化チタンの等電点はpH6前後といわれており、そのため中性付近の水系溶媒中では二酸化チタン粒子は凝集を生じてしまい、これを均一に分散させることは極めて困難であった。それ故、二酸化チタン粒子を水系の分散媒に均一分散させるため、現在までに種々の工夫がなされてきた。例えば、チタンイソプロポキシドから水酸化チタンの沈殿を生成させ、これを硝酸酸性下において高温で解膠した硝酸酸性の二酸化チタンゾルが提案されている(例えば、非特許文献2および3参照)。また、四塩化チタン水溶液にアンモニア水を滴下して水酸化チタンの沈殿を生成させた後、過酸化水素水を添加して100℃で6時間反応させ、二酸化チタン粒子表面をペルオキソ基で修飾したペルオキソ基修飾二酸化チタンゾルを得る方法(例えば、特許文献3参照)、二酸化チタン粒子表面を多孔質シリカにより表面被覆することにより、アルカリ条件下に分散させて安定化させた複合型二酸化チタン微粒子の分散液を得る方法(例えば、特許文献4参照)、分散剤としてポリカルボン酸またはその塩を含有することによって、分散性を高めた二酸化チタンの水溶液を得る方法(例えば、特許文献5参照)等が提案されている。

ここで出てきた用語としては「等電点」と「凝集(と、対になっている分散)」が重要である。

まずは、等電点から見ていこう。

等電点と聞いて真っ先にイメージするのは、アミノ酸の等電点ではないだろうか。

等電点についてウィキペディアを参照してみると、

等電点(とうでんてん、英: Isoelectric point、IEP)はアニオンになる官能基とカチオンになる官能基の両方を持つ化合物において、電離後の化合物全体の電荷平均が0となるpHのこと。

<アミノ酸の等電点>

アミノ酸はアミノ基とカルボキシル基の両方を持っているので等電点がある代表的な化合物であるが、カルボキシル基を複数もつ酸性アミノ酸(アスパラギン酸及びグルタミン酸)は一般に等電点が低く、アミノ基を複数もつ塩基性アミノ酸(アルギニン、ヒスチジン及びリシン)は一般に等電点が高い。その他の中性アミノ酸の等電点はアミノ基の酸解離定数(pKa)とカルボキシル基の酸解離定数を足して2で割ると容易に算出できる。

なお、理化学辞典電子版では以下のような説明になっている。

水溶液中の両性電解質(アミノ酸、タンパク質など)の電荷の代数和が0になる状態.溶液の水素イオン指数pHで示す.両性高分子電解質、ことにタンパク質は、水溶液中の塩類イオンを吸着して、電離以外の原因による電荷をもつことがある.その場合、酸性基と塩基性基のイオン価が等しくなるときのpHを等イオン点(isoionic point)とよび、粒子全体としての電荷(実効電荷)が0になる等電点と区別する.両性高分子電解質の等電点では電気泳動の速度は0である.

アミノ酸の構造と電離のメカニズム

ウィキペディアの説明では、少し分かりづらいかもしれない。そこで、ここではアミノ酸の構造について少し調べてみることにしよう。ここでも、とりあえずウィキペディアを使ってみると

アミノ酸(英: amino acid)とは、広義には(特に化学の分野では)、アミノ基とカルボキシル基の両方の官能基を持つ有機化合物の総称である。

ととなっている。アミノ基は-NH2、カルボキシル基は-C(=O)OHの構造であるから、これらの官能基を両方備える有機化合物を、広い意味では「アミノ酸」と呼ぶと理解してよい。

そこで、一例としてアミノ酸の1つであるアラニンの構造を以下に示す。

ここで示しているように、確かにアミノ基とカルボキシル基が存在している。

アミノ酸は、この基本構造を取った上で、通常はCH3の部分が様々な官能基となることで、それだけの種類のアミノ酸が存在している。

さて、この構造を押さえた上で、続いて押さえておきたいのは「電離」という概念だ。

電離とは、分かりやすい言葉で説明すると「電気的に中性の物質が水溶液中で陽イオンと陰イオンに分かれる」ということである。

一番身近な例を挙げれば、「食塩が水に溶ける」のが、この電離である。

食塩の主成分は塩化ナトリウム(NaCl)であるが、この物質はナトリウムイオン(Na+)と塩素の陰イオン(Cl–)がイオン結合して、通常は固体となっている。しかし水に入れると、これらの物質がそれぞれイオンとなり、水中ではNa+とCl–として存在している。

これが「電離」なのだが、実はアミノ酸も、アミノ基とカルボキシル基がそれぞれ電離する性質を持っており、その上で、物質が平衡状態になっている。

※平衡(化学平衡)とは…化学反応において、原系から生成系に向かって反応(正反応)が進行し生成系が生ずるにしたがい、生成系から原系へ向かう逆反応が速くなり、ついに正反応速度と逆反応速度がつりあって外見上反応が停止したようになった状態をいう。(理化学辞典第5版:電子版より)

→本当は反応が生じているのだが、A→BとB→Aという2つの反応が同じだけ起こっているので、実際的には反応が起こっていないように見える、と考えてよい。

つまり、アミノ酸を水に溶かすと、陽イオン、双性イオン、陰イオンの3種類が平衡状態となるのだ。

先程のアラニンで言うと、

陽イオンは H3N+-CH(CH)-COOH

双性イオンは H3N+-CH(CH)-COO–

陰イオンは H2N-CH(CH)-COOH–

である。

陽イオンというのは正電荷を帯びており、双性イオンというのはプラスとマイナスの両方の電荷を帯びた部分があり、陰イオンは負電荷を帯びている。

ここで、水はこれまた、H+とOH–が電離しているのだが、pHという指標があるように、H+が多くなればpHは小さくなり酸性に、OH–が多くなればpHは大きくなり塩基性(アルカリ性)になる。

そして等電点とは、この正電荷と負電荷が平衡状態で釣り合う(0になる)pHの値を意味する。

凝集・分散とは

続いて、凝集と分散についても軽く触れておきたい。

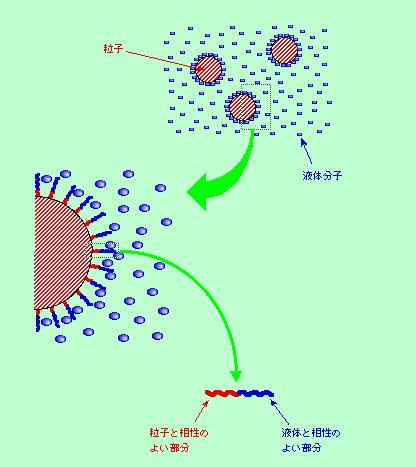

凝集・分散について分かりやすいのは、牛乳だろう。牛乳は、脂肪の粒子が水に分散したものだ。逆に、脂肪を分散させることができないと、これらはくっつく(凝集)してしまう。

物質を分散させる役目を持つものとしては、界面活性剤が有名ではないだろうか。界面活性剤は洗剤等で使われているが、この原理は、牛乳の例で例えると、水と脂肪の両方に相性が良い性質を持つ物質を加えることで、脂肪同士が反発し合い、水中に分散する、というものだ。

※画像は雑科学ノート:微粒子分散系の話より拝借した

このサイトにも書いてあるが、例えば凝集しやすい性質の物質に電荷の反発を加えることで、凝集が生じにくくなり分散を促進させる、という原理を使えば、凝集を発生を抑えることができる。

ここまで理解した上で、今回の特許に戻れば、「二酸化チタンの等電点はpH6前後といわれており、そのため中性付近の水系溶媒中では二酸化チタン粒子は凝集を生じ」の部分で説明されている「課題」が、どのような原理で発生しているかを大方理解することができる。

つまり、二酸化チタンはそのままでは等電点が中性の範囲にあるので、水に溶かそうとしても化学平衡のために電離しない。そこで、正電荷を持つアミンを二酸化チタンに化学修飾させることで、二酸化チタンの電荷をプラスにずらして、凝集を押さえて分散を促進する、というのが、この特許の新規性である、と考えることができる。

総論が掴めたら、後は各論を追いかけていく

以上で、この特許の総論の理解については終わりである。あとは、具体的にどんな方法を用いるのか、分量はどれくらいがいいのか、という説明が書かれているので、各自で読んで頂きたい。

まとめ

今回取り扱った特許は、総論の一番骨子となる部分について、背景技術や原理が分からない時にどのように調査をして、理解をしていくのか、ということについて説明をしてみた。

予想以上に、様々な基礎理論化学の知識や原理、あるいは有機化学、生化学、半導体の分野の話などを説明する必要があったが、この1件の特許の骨子を理解するだけでも、様々な勉強要素があることを知って頂けたのではないかと思う。

今回の例はあくまで例示的なものなので、読み手によって、どのように知っている内容と知らない内容を繋げていくか、というアプローチは異なるはずだ。ただ、特許翻訳という仕事を続けていく中で、知らない内容を少しずつ理解していくこと、また多岐にわたる分野の背景知識が必要であれば、多様なアプローチが取れ、引き出しも多くなることが分かって頂けたのではないだろうか。

今回説明した内容だけでも、いかようにでも専門分野を深める、あるいは広げていけることがお分かり頂けたはずだ。是非、実際の特許明細書を勉強素材にする際の参考にして頂きたい。

<光触媒・半導体の原理について理解したい時にオススメの本>

|

![]()

|

![]()

|

![]()

スポンサードリンク

jiyuugatanookite.com

コメント